セミナー検索

ニュース

News

![]()

2025.07.16(水)

【無料セミナーご案内】 7/22(火)「言ったはず」がなくなる現場へ! “聴く力”でチームが変わる「対話・ドック」体験型セミナー(50分の個別無料相談会付き)https://www.thplan.com/seminar/102424/

2025.03.05(水)

テレワーク宣言

1.テレワークを導入した経緯

社員のワーク・ライフ・バランスの推進および業務効率化を並行して、育児・介護等との両立・災害時の事業継続を目的として、テレワークの導入を進めました。

2.テレワークの運用上の課題等

テレワークの実施にあたり、以下のような課題がございました。

・コミュニケーションの課題

・働く場所の選択

3.課題を踏まえた最近の取り組み

上記の課題を解決するため、当社では以下のような取り組みを実施しています。

・働く場所をよりフレキシブルに選択可能に

・オンラインツール利用によるコミュニケーション活用促進

4. テレワークルール変更(就業の場所)

カフェやラウンジ等 業務が遂行できる場所が加わりました。

私たちはテレワークを実施し、働き方改革を推進し、ビジネス革新を実現します。

https://www.telework-rule.metro.tokyo.lg.jp/search/details.php?app_form_id=564968&s_keyword=TH%E4%BC%81%E7%94%BB

2025.02.28(金)

~オンデマンド(事前に収録・録画)セミナー拡充のお知らせ~

時間や場所に制約されず、自分のペースで学習を進めることができ、仕事や他の予定と調和させながら受講可能です。

10日間の期間中、難しい箇所を何度も聞き直したり、自分の理解度に合わせて繰り返し学習ができます。

また、講師への質問もメールで受け付け可能です。

オンデマンドセミナーはこちらから↓↓↓

2025.07.16(水)

この度、弊社から郵送しております請求書について、環境保護・テレワークへの対応、また、郵便サービス縮小への懸念を受け、お取引先の皆様へ早く確実にお届けするため、2024年8月より、請求書PDFファイルをE-mailにて送信させて頂くこととします。誠に勝手ではございますが、これまで実施しておりました紙での請求書の郵送は廃止いたします。

なお、既にご案内を頂いております請求書システムのお取引先につきましては、従来通り、ご指定のシステム内にて発行いたします。お客様にはお手数をおかけし恐縮でございますが、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2023.04.04(火)

★WEBセミナーの特徴★

詳細は、こちらをご覧ください【New!】WEBセミナー

*視聴環境の事前確認:https://vimeo.com/789915479?share=copy

(こちらのURLから音声・映像をご確認ください)

2023.04.01(土)

新型コロナウィルスをはじめとする感染症予防対策実施について

1.アルコール消毒液に手指消毒

2.受付時に非接触型検温器による検温

3.会場内の換気

4.Airdogによる空気清浄

ご来場の際には、手洗い・咳エチケットなど感染症予防へのご協力をお願い致します。

セミナー一覧

Seminar List

教育の力で

持続可能な未来を創る

Empowering Technology

Technologyに特化した知識・ノウハウを提供する教育機会の創出と技術をつなぐHubとなることで、ものづくり・価値づくりの発展に貢献したいと考えます。

SERVICE 01

技術セミナー

SEMINAR

医薬、化学、機械、エレクトロニクス、食品・化粧品、ビジネス・ヒューマンスキル、知財・特許・法務、環境・エネルギーを中心に、技術に特化したセミナーを開催し、教育の場を提供します。

SERVICE 02

講師派遣型研修

INSTRUCTOR

公開セミナーで開催している全ての技術テーマについて、貴社専用の社内研修にアレンジします。また、ビジネススキルやヒューマンスキルなど、社員の育成に役立つ様々なテーマについて専門性と経験を兼ね備えた講師を派遣し社内研修をサポートします。

SERVICE 03

技術コンサルティング

CONSULTING

要素技術、基盤技術、先端技術、技術アドバイザーなど技術指導・サポートや、分析・評価、事業化サポートなどのメニューを提供し、技術課題の解決支援から新規事業の立ち上げや新製品・サービスの創出をサポートします。

SERVICE 04

セミナー企画・講師養成

DEVELOPMENT

セミナーを企画・開催し、製品やサービスの新規見込み顧客を集めたい。培った技術力を仕事(セミナー講師)にしたい。

セミナー集客で受注につなげたい。営業先のkeyパーソンを特定したい…など、これらのご要望にお応えします。

SERVICE 05

ビジネスマッチング

MATCHING

ビジネス課題を解決できる企業や個人を探してマッチングさせるサービスです。技術者育成や新規事業開拓など、すべて自社で完結させることが難しい状況において、専門的なスキルや知識、技術をもつ外部の企業やコンサルタントを紹介いたします。仕事を依頼する企業/受注する企業・コンサルタントが、協力関係を結び、課題を解決し成長を加速させる機会を提供します。

SERVICE 06

マーケティング支援

MARKETING

市場調査・分析業務、フォーキャスティング作成、ブランディング、テクニカルSEOなど、総合的なマーケティング業務から、プロジェクトマネジメントオフィス業務まで、幅広くサポートします。

SERVICE 07

映像・音声・配信事業

DISTRIBUTION

インターネットを利用したライブ配信業務、研究講演会、シンポジウム及び各種セミナー等の開催から、音声、映像の収録、撮影及び編集業務まで、シーンに応じた質の高いサポートを提供します。また、スタジオのレンタルも可能です。

開催セミナー

SEMINAR

絞り込み

07/01(火)

〜12/31(水)

オープンセミナー助成金・補助金活用

実務に活用でき受注率が2.7倍になる営業職(新入社員~入社5年目)のための超実践的スキルアップセミナー【WEB受講オンラインセミナー】(Zoomでのリアルタイム接続(同時双方向))

07/01(火)

〜12/31(水)

オープンセミナー助成金・補助金活用

GMP基礎講座【2日間】~重要基本事項と業務で実行するポイント~【WEB受講 オンラインセミナー】(Zoomでのリアルタイム接続(同時双方向))

07/17(木)

オープンセミナー

車載用48V電源システムにおける部品・材料への要求仕様と最新技術動向並びに市場可能性【WEB受講(ZOOMセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/17(木)

オープンセミナー

監査員の立場からみるGMP違反を防ぐ教育訓練とQuality Culture醸成~実効性・評価のポイントを含めて~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/18(金)

オープンセミナー

半日で速習!多変量解析入門~回帰から主成分,クラスター分析まで~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/22(火)

オープンセミナー無料

「言ったはず…」がなくなる現場へ “聴く力”でチームが変わる「対話・ドック」体験型セミナー(50分の個別無料相談会付き)【WEB受講(Zoomセミナ-セミナー】※先着12名様限定の募集となります。

07/23(水)

オープンセミナー

ものづくり・問題解決のための機器分析の選択と進め方~セオリーと事例・ケーススタディーで学ぶ分析実践力~【WEB受講(Zoomセミナー)】*Live配信のみ(録画視聴はありません)

07/23(水)

オープンセミナー

FDA査察指摘2,500に学ぶ製造とラボにおけるペーパレス化実践セミナーデータインテグリティ対応の記録とレビュー方法~監査証跡の日常レビューとQAレビュー~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/24(木)

オープンセミナー

トラブル潰しのための FMEAとデザインレビューの賢い使い方【WEB受講(Zoomセミナー)】【WEB受講(Zoomセミナー)】*Live配信のみ録画視聴はありません

07/24(木)

オープンセミナー

ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎とその応用展開【WEB受講(Zoomセミナー)】*Live配信のみ(録画視聴はありません)

07/25(金)

オープンセミナー

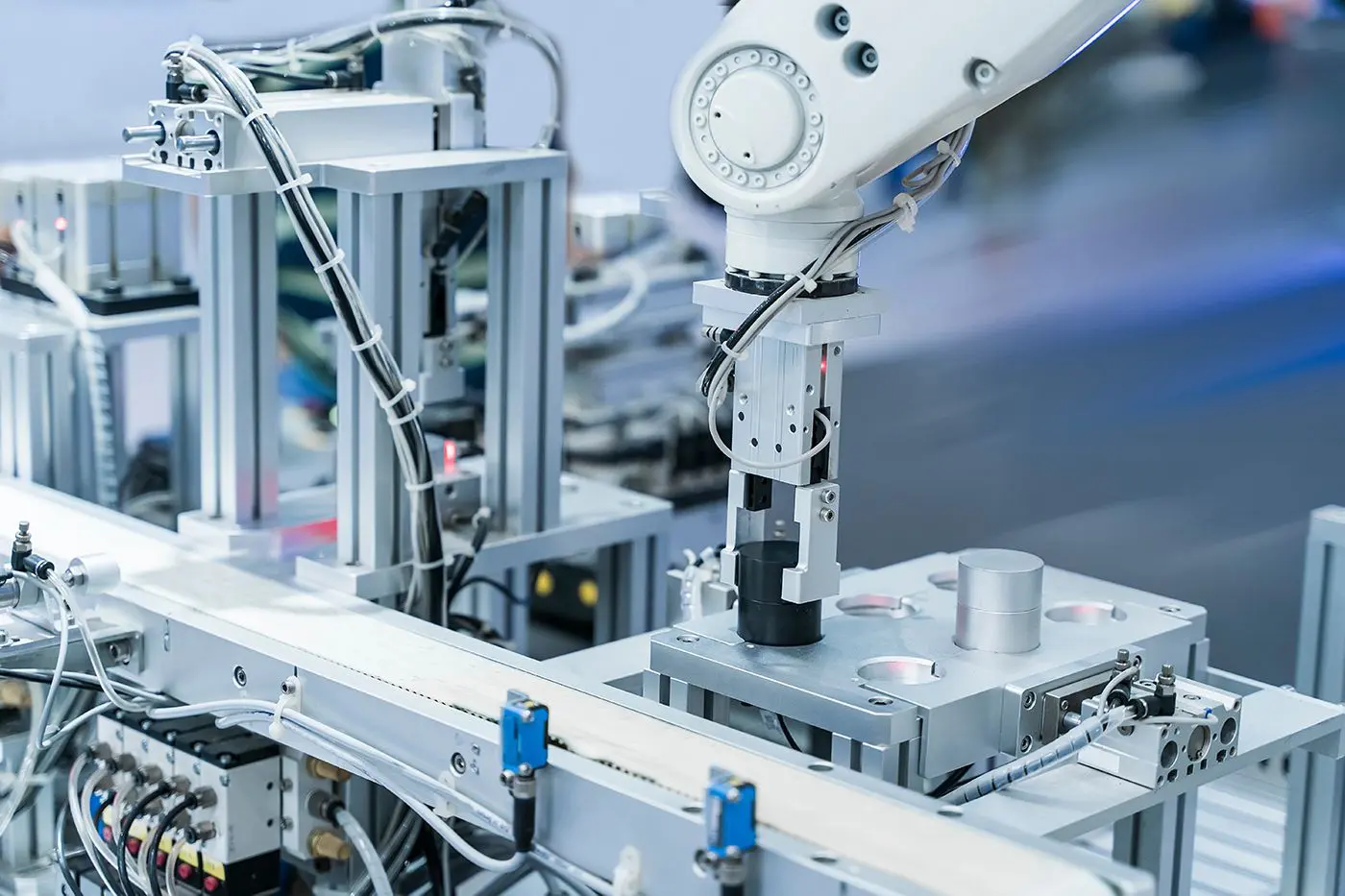

ロボットを活用した生産性の高い自動化ライン構築に向けたレイアウト設計のポイント~ロボットを活用した自動化ライン構築のシナリオづくりのノウハウ~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/25(金)

オープンセミナー

電子部品・機構部品の主要な故障100超のモード・メカニズムとその対策~主要な故障モードを一挙に集約した故障物理の辞典~【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ,ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/29(火)

オープンセミナー

歯車の強度設計と振動・騒音の具体的対策技術~高強度・低振動・低騒音設計、歯車の寿命と損傷~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/29(火)

オープンセミナー

脱レアアースモータ(SRM&SynRM)の基礎と実用技術~他機種モータとの特性比較および騒音低減へのポイント~【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ,ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/29(火)

オープンセミナー

AIプログラマーに頼らない、要素技術者自身で開発できる人工知能応用技術ディープニューラルネットワークモデルとMTシステムの基礎・学習データ最小化・エンジニアリング応用入門~「開発の自動化・仮想検査・未知の異常検知」で学ぶAI応用ノウハウ~【AI構築デモ付き(希望者にAI構築・計算方法Excel資料 提供)】【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/30(水)

オープンセミナー

B to B向けの設計開発を現実化するのに大切なこと~要求事項/制約事項を正しく把握するノウハウ、コスト設計等の量産性検討のポイント、関係部署との協力体制を構築するポイントを含めて~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/30(水)

オープンセミナー

エンジニアのためのプレゼン革命!!聴衆の心を奪う聴衆を動かす「突破型」プレゼンテーション~その常識、今日で終わり…プレゼンテーションの新しい形~【会場受講】※本セミナーは、5名様限定の受講となります。

07/30(水)

オープンセミナー

薄膜技術の基礎〜基礎知識から,装置例,実際の適用例,薄膜の評価方法,トラブル対応まで〜【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/31(木)

オープンセミナー

職場で直ぐに実践できる「対話力の高め方&人の動かし方」~実践ワークを交えて~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

セミナーカテゴリー

SEMINAR CATEGORY

医薬

医薬品・医療機器の研究・創薬・開発・製造・試験・分析・製剤・処方設計・スケールアップ・プロセス・品質管理・品質保証・承認申請・PIC/S・GMP・GCP・GLP・GDP等の査察対応・CSV・再生医療・抗体医薬・薬価戦略などに役立つセミナーを開催しております。

化学

粉体、泡、微粒子、分散、分離、ろ過、撹拌、乾燥、化学物質、分析、解析、評価、規制、トラブル対策、バイオリアクタ、化学プロセス、バッチプロセス、スケールアップ・ダウン、トラブル対策に役立つセミナーを開催しております。

機械

機械・自動車・部品(含ゴム、プラスチック)の、研究・開発・設計・実験・生産・製造・技術・加工・検査・購買・海外・品質管理・品質保証における製品開発、課題解決、トラブル対策、品質向上、技術向上、生産性向上、目標達成に役立つセミナーを開催しております。

エレクトロニクス

電子機器・電子部品・半導体・精密機器の研究・開発・試験・実装・品質保証における課題解決・技術向上・信頼性向上・品質向上・寿命予測・トラブル対策に役立つセミナーを開催しております。

食品・化粧品

食品・化粧品の研究・開発・試験・分析・スケールアップ・プロセス・生産・品質保証における製品開発・課題解決に役立つセミナーを開催しております。

ビジネスヒューマンスキル

技術文章、統計解析、タイムマネジメント、クリティカルシンキング、分析スキル、マーケティング、プレゼンテーション、課題解決スキルなどビジネスで役立つスキルから、マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション、ネゴシエーション、ファシリテーション、モチベーション、聴く力など、人間力を高めるスキルまで幅広く企画しております。

特許・知財戦略

特許、知財、契約、法務関連から、明細書作成など知財業務の進め方から、IPランドスケープ、パテントマップ活用、先発/後発ほか様々なアプローチによる知財戦略の立案・実践、研究開発に関する各種契約や諸法律対応実務、加えて、AI特許調査やトレンド分野まで幅広いテーマを企画しております。

環境・エネルギー

太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー、持続可能なバイオプラスチック、製品やサービスの原料調達・製造・流通・使用・廃棄・リサイクルまでを含めたLCA(ライフサイクルアセスメント)など最新の技術や動向を学べるテーマを企画します。

ピックアップセミナー

PICK UP SEMINAR

07/01(火)

〜12/31(水)

オープンセミナー助成金・補助金活用

実務に活用でき受注率が2.7倍になる営業職(新入社員~入社5年目)のための超実践的スキルアップセミナー【WEB受講オンラインセミナー】(Zoomでのリアルタイム接続(同時双方向))

07/17(木)

オープンセミナー

車載用48V電源システムにおける部品・材料への要求仕様と最新技術動向並びに市場可能性【WEB受講(ZOOMセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/17(木)

オープンセミナー

監査員の立場からみるGMP違反を防ぐ教育訓練とQuality Culture醸成~実効性・評価のポイントを含めて~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/18(金)

オープンセミナー

半日で速習!多変量解析入門~回帰から主成分,クラスター分析まで~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

07/22(火)

オープンセミナー無料

「言ったはず…」がなくなる現場へ “聴く力”でチームが変わる「対話・ドック」体験型セミナー(50分の個別無料相談会付き)【WEB受講(Zoomセミナ-セミナー】※先着12名様限定の募集となります。

07/23(水)

オープンセミナー

ものづくり・問題解決のための機器分析の選択と進め方~セオリーと事例・ケーススタディーで学ぶ分析実践力~【WEB受講(Zoomセミナー)】*Live配信のみ(録画視聴はありません)

よくあるご質問

FAQ

セミナーについて、お問い合せが多いご質問やご相談をまとめて掲載しております。

A

原則として3営業日前までですが、満員になり次第、締め切りますのでできるだけ早くお申し込みください。

また、テキストを配送するセミナーの場合、セミナー当日までにお手元に届けられるよう4営業日前までにお申し込み頂くことを推奨いたします。

A

代理でご出席される方が決まり次第、メールにてご連絡ください。

会場受講の場合、当日、受付にてその旨をお伝えの上、代理出席者の名刺をご提出頂くことでも構いません。

A

ご要望・ニーズを考慮し、開催させていただきます。リクエスト受付も行っておりますので、ぜひご利用ください。

A

問題ございません。

A

席はご自由となっております。30分前から受付をしています。

A

Zoomアプリが無くてもブラウザからセミナー受講可能です。

簡単なマニュアルもご準備しております。

A

テキストの発送場所は変更可能です。

ご自宅等ご指定の場所へ、セミナー当日の2日前着で発送いたします。

A

発行可能です。宛先名・発行日などご連絡いただければ領収書を発行いたします。

A

インターネット環境下であれば、PC・タブレットなどで、期間内にいつでも・何度でもご視聴いただける事前に収録されたセミナーです。お送りする視聴URLから簡単に視聴できます。

会場案内

ACCESS

- 会場名

- 株式会社TH企画

- 住所

- 東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル5F

- 最寄駅

都営地下鉄線 都営三田線、都営浅草線 三田駅 A9出口 徒歩2分

都営三田線 芝公園駅 A1出口 徒歩8分JR 山手線 山手線 田町駅 三田口(西口)徒歩6分